【薬学ゼミナール】第111回薬剤師国家試験に向けての学修のポイント

- toso132

- 10月20日

- 読了時間: 3分

<前回の振り返りとこれまでの傾向>

薬剤師国家試験(国試)の学修のポイントを見ていく前に、前回までの国試を振り返って傾向を確認しましょう。国試の合格基準が相対基準になってからの厚生労働省発表合格ラインを比較すると、第108回は235点で最も高く、第109回は210点と最も低く、その差は25点もあります。第110回は213点(正解が3つで採点された問題2問を含む)でした。薬学ゼミナール自己採点システムのデータ(第110回国試集計数:11,734名)によると得点分布は、第108回以外の第106~110回でほぼ類似した傾向がみられました。合格ラインは変動幅が大きく合格基準は相対基準ですから、合格ラインの情報に左右されず、確実に正答できる問題を増やす学修をしましょう。薬ゼミ自己採点データによる正答率60%以上の問題数は第110回で240題(図1)、第109回で224題、第108回で266題でした。つまり、多くの受験者が正答できる問題で確実に正答できれば、合格できるということです。国試の既出問題や模擬試験の問題で学修するときは、早い段階では全体を見直し、国試が近づいてきたら正答率60%以上の問題を繰り返し解いて理解することを意識しましょう。特に、必須問題は正答率80%以上の問題が多いため(図1)、問題集などを利用して繰り返し解くことや類似問題で応用力をつけることが重要です(図2)。

<押さえておきたい既出問題>

出題内容としては、個々の患者への「個別最適化薬物治療」に薬剤師の積極的関与が求められていることから、関連する問題が多く出題されています。例えば、症例・検査値・処方薬などから腎機能や副作用発現など個々の患者の状況を読み解き、処方提案を行う問題が多く出題されています。血中尿素窒素(BUN)、血清クレアチニン(Scr)、GFRなどの数値から腎機能が正常か否かを判断できることは患者情報を把握するために必須です。既出問題に頻出の検査項目については、基準値を覚えて、異常が見つけられるようにしましょう(表1)。もちろん、検査値を読み取る力は、薬剤師になってからも職能を発揮するために重要です。

<今後の予想問題>

国試を受験する現役生が実務実習で対応することの多かった医薬品が、国試に出題されやすい傾向があります。新しい剤形や処方頻度の高かった新薬など実務実習での体験を思い出しながら、国試対策の学修を進めましょう。これから実務実習に参加する薬学生の皆さんは、学んだ内容を概念的に整理できるようにしましょう。

また、衛生などを中心に、時事的な話題や流行した感染症なども出題されます。日々のニュースでも新しい情報を入手し、気になったことを調べる習慣をつけましょう。

<直前までにやっておくべきこと>

・国試は2日間、長時間の集中力が必要になります。模擬試験などを活用して、タイムスケジュールを把握しましょう。全体的な時間配分が把握できていれば、国試当日に焦らず受験することができます。

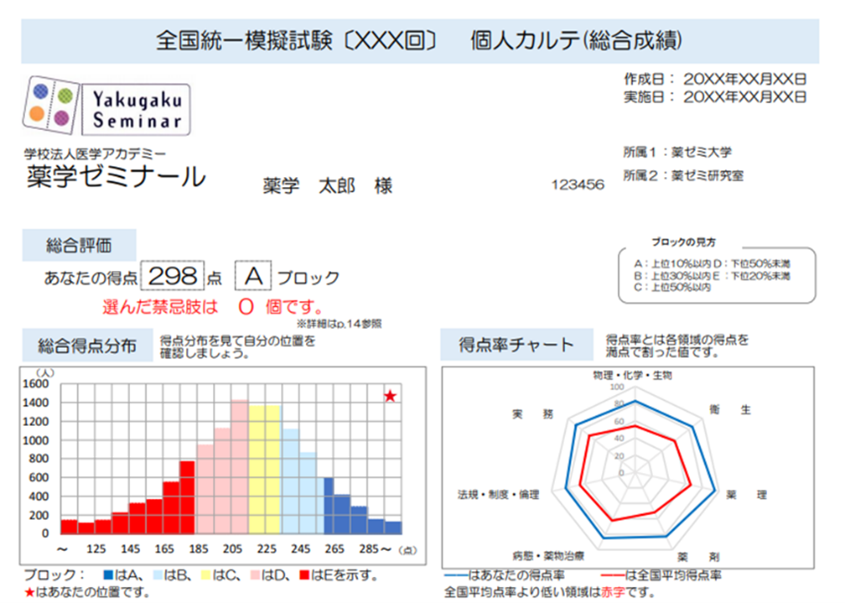

・模擬試験を受験した人は個人カルテ(例示:図3)を見直して、苦手範囲を確認しましょう。特に正答率60%以上の問題は、解説書を参考に周辺知識も見直しましょう。

・国試会場に持参する勉強ツールを準備しましょう。普段使っている参考書を全て会場に運ぶのは難しいかもしれません。国試当日に見るべき「まとめ」を意識して、ノート作りやまとめ本の活用をしましょう。

・薬学ゼミナールhttps://www.yakuzemi.ac.jp/

コメント