【薬局四方山話】医薬品と食品との境界

- toso132

- 2025年5月14日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年7月8日

薬事政策研究所 田代健

1 薬局で販売された製品による健康被害

2024年に入ってから、紅麹を使用した健康食品による大規模な被害が問題となっている。亡くなった方もいることから、歴史的な事例として記憶されることになるだろう。そして被害者のインタビューを聞くと「薬局で勧められて飲んでいた」という人もおり、薬局薬剤師にとっては決して無関係とはいえない。しかし薬局薬剤師の側は、医療用医薬品に対する関心に比して健康食品に対する関心が概して低い。映画に出てくるようなどこかの店の用心棒が「銃刀法で規制された銃や日本刀で襲われた場合には一生懸命守りますが、カッターナイフや他の器具で襲われた場合には興味がありませんので、皆さんで勝手にしてください」という態度をとり、押しかけて来る強盗の側もそれを踏まえているとしたら、おそらく用心棒としては使い物にならないと評価されるのではないだろうか。しかし薬剤師が「悪者の安全を守る」という場合にはこのような態度で臨んでいる人も多いようにみえる。

皆さんはスモンやサリドマイドといった薬害の歴史を学んだことはあるだろうか?スモンの原因となったキノホルム(整腸剤)やサリドマイド(鎮静剤)はOTCとして薬局の店頭で販売されていたのだが、当時の薬剤師はこれらの医薬品の安全性についてどのような方法で評価し、どのように販売していたのか、といった点を事後的に検証し、将来の薬害を防ぐための教訓を導き出す、といった議論は管見の限り見たことがない。筆者の地元の先達に間いてみたことはあるが、「触れたくない」「知らなかったのだからしょうがない」という考え方のように感じた。これは「薬剤師が知っていることはネットで調べれば分かることだから、薬剤師の仕事はいらなくなる」という考え方とほとんど表裏一体だ。公表されたデータを無邪気に鵜呑みにするのではなく、一度咀嚼して「メーカーはこう主張しているが自分はこう考える」と評価してこそ、百歩譲っても評価しようと努力してこそ専門家と名乗れるのではないだろうか。そして、消費者・患者にとってこのような専門家の能力がもっとも必要とされるのはOTCがそうである以上に、健康食品の分野だ。

2 日医薬品と健康食品との違い

厚生労働省は、2024年の3月13日に「いわゆる『健康食品』・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」という通知を発出しているが、ここでは「いわゆる『健康食品』」を医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待してとられている食品と定義している。

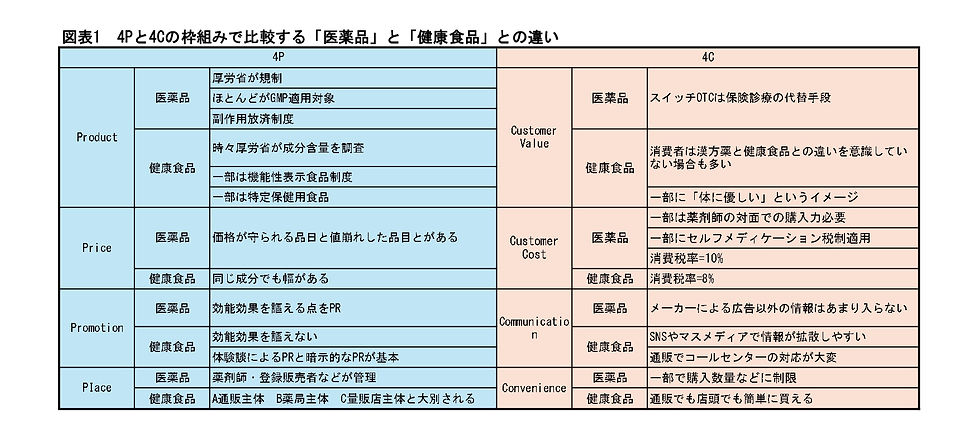

話は変わるが、ある製品なリサービスなりのマーケテイング戦略について考える際に、「4つのP」で整理し、これらの組み合わせ(「マーケテイングミックス」という)で戦略を立てることがある。4つのPとは:「Product(商品戦略)」「Price(価格戦略)」「Promotion(販促戦略)」「Place(流通戦略)」だ。この4Pは売り手側の視点から分類されており、「顧客中心ではない」という批判もある。これに対して顧客を起点にしたマーケテイングの枠組みとして、4Cというものが提唱された。これは「Customer value(顧客にとっての価値)」「Customer Cost(顧客が負担する費用)」「Communication(コミュニケーション)」「Convenience(利便性)」の4つだ。

医薬品と健康食品の違いについて、販売者目線の4Pで考えた場合と消費者目線の4Cで考えた場合にどう変わるかを見てみよう(図表1)。

4Pの目線では、医薬品と健康食品との違いは容易に線引きできる。薬機法で「医薬品に可能なこと」「医薬品に必要とされること」「医薬品を販売するために必要なこと」が明記されているためだ。一方、顧客側の4Cの目線では、医薬品の情報への接触よりも健康食品の情報への接触が多く、的確に判断できないまま購買→使用につながっている場合が多いようにみえる(ドラッグストアの薬剤師であれば違うかもしれないが、筆者が患者から相談を受ける頻度で比較すればOTC:健康食品は1:100といった感じで圧倒的に健康食品に偏っている)。

医療用医薬品に関する情報は、新しい製品ほど豊富になる。例えば学会がありMRも市販後調査を行い、薬剤師も熱心に勉強する。OTCは医療用医薬品の薬理の応用で足りることが多い。このため、患者が薬剤師に医薬品について何か質問して、3日後に答えを聞きに来る、ということになった場合、おそらくどの薬剤師でもレトリックの差はともかく同じような答えを用意するのではないだろうか(あるいは、医師でも、さらにはネットで情報を集めるだけでも)。しかし健康食品について質問した場合には、薬剤師の中でも答えの

品質の差が相当開くだろう。というのも、薬剤師はメーカーなり学会なりが公的に保証した根拠に基づいて情報提供しようとしがちで、それはそれで大切なことなのだが、健康食品の場合は対象となる製品は無制限であり、根拠となる情報が限定され、しかもそれを慎重に吟味することが求められるからだ。さらに実際にその判断を目の前の患者にどう応用するかということも考えなければならない。

エビデンスに基づいた標準的な医療という枠組みの中で薬剤師が提供する情報というものは、トンカツに例えると、大部分が「トンカツとは豚肉200gに卵と小麦粉とパン粉の衣をつけて油で揚げたもの」を「トンカツ」と呼ぶ、といつた部分に相当する。これは「95%の人が同意するはずの最低限のコンセンサス」だ。一方で、健康食品に関して薬剤師が提供することを求められる情報は、「そのトンカツはおいしいのか?」という部分に近い。客観的なデータなどほとんど存在せず、それぞれのトンカツ屋が「当店のトンカツはこんなにおいしいです」というPRをしている。その中で自分の経験とセンスを頼りに、目の前の顧客に合った評価を提供することが求められる。筆者にとっては、このようなサービスで顧客の信頼を得たことによって、「私に合ったおすすめのサプリは何かないか?」と相談されるようになるのが薬局薬剤師冥利につきる瞬間だ。

3 健康食品に関する意思決定と薬剤師

筆者の薬局は「薬局」らしからぬ店構えだとよく言われ、子供に植木屋と間違われたり、古本を売りに持ち込んで来た老人もいたりしたくらいなので、保険調剤以外の相談も日常的に受けている。ということは「処方箋を持っていない患者に商品を売ってもらいたい会社の営業」も気軽に入ってくる。筆者はなるべく時間をとって話を聞き、商品としての価値の根拠となるデータをきちんと揃えてもらうことにしている。

今年の春先に、ある健康食品のメーカーが営業にやってきた。「活性酸素を除去する」という触れ込みなので論文を送ってもらうように頼んだところ、(筆者にとっては)見たことのない雑誌を1冊郵送してきた。参考までに読み解いてみてもらいたい(図表2)。メーカーは、このような雑誌を薬剤師に送れば納得させられるという経験を重ねて来たのだろう。筆者の場合はこのメーカーに「患者を誤解させることを意図した情報発信をするメーカーとは信頼関係を築けない」旨の返事をして、それっきりなのだが、薬剤師の批判能力はかなり低く見積もられているのではないかと感じた。

図表2 ~どういうことか、考えてみよう~ 皆さんのところに、祖父母くらいの年代の親成でCOPDの治療を受けている人がいて、ある日、健康雑誌を片手に相談に来たと想イ象してみてもらいたい。そこにこんな文章があったとする: 「難治とされるCOPDの患者さんの間で大きな話題を集めているのがXと呼ばれる機能水です。 (中略)かつては医薬品だった測よ、現在は機能水として医療機関で使用され、治癒が望みにくい症状や疾患に対する効果が期待できると高く評価されています。」(これは実際にこの製品Xのメーカーが筆者のところに「商品の説明」として郵送して来た雑誌の記事の一節だ) ここで、この一文が主張しているのは3点: 1.Xはかつて医薬品だつた 2.Xは機能水として医療機関で使用されている 3.Xは治l癒が望みにくい症状や疾患に対する効果が期待できると高く評価されている 筆者の見解では、ここに嘘はひとつもない。ただし、「COPDに苦しんでいる読者の解釈」と「これらの主張の実際の意味」との間には大きなズレがあるはずだ。このズレを読者に説明することはできるだろうか?主張2と主張3は単なる国語の問題なので容易だが、主張1は知識がないと説明できないだろう。 ここに興味のある読者は、戦前のOTCがどう位置付けられていたか、どこで許認可を受けていたか、ということを調べてみるとよいだろう。 |

4 最後に

今回の紅麹については、今のところ原因はまだ究明されておらず、被害報告のあったロットにだけ検出された化合物が少なくとも2種類以上見つかっているという段階だが、医療用医薬品でもこれまでにバルサルタンなどいくつかの医薬品から、原薬段階での不純物としてN一ニトロソジメチルアミンという発がん物質が検出され、回収されたことがある。このような不純物の問題は、主成分の薬理学的な特性に基づいて理解する副作用とは位置付けが異なるため対応が難しい。大手の原薬メーカーが製造する比較的単純な分子でもこのような問題が生じるということから、菌に由来する製品を発酵技術などの実績のないメーカーが作っても大丈夫なのか?という感覚を、薬学生の皆さんにはこの機会に培ってもらいたい。ついでながら、葛根湯なり防風通聖散なりの製剤を各社が販売するとして、原料となる生薬の表示は同じでもいきなり新規参入して来た製薬会社と、老舗の製薬会社で品質は同じなのか?という疑間を持つ習慣もつけるとよいだろう(営業不振のお好み焼き屋がいきなり看板を付け替えて始めた弁当屋の1枚300円のトンカツと、老舗のトンカツ屋の1枚1500円のトンカツは「同じ」と言って良いのか?)。また、メーカーがマーケテイングに力を入れている会社なのか、製品情報は臨床的に意味のあるものを開示しているのかといった点についてふだんから観察しておくとよいだろう。

コメント